寺院紹介

浄土真宗とは

浄土真宗は、親鸞聖人が開いた仏教の宗派です。仏教と聞くと「修行をして悟りを開く」というイメージがあるかもしれませんが、浄土真宗では、自分の力で悟りを開こうとするのではなく、阿弥陀仏(あみだぶつ)という仏さまの大きな慈悲のはたらきによって救われると考えます。

例えば、座禅や厳しい修行を重ねることで悟りを目指す禅宗や、さまざまな儀式を大切にする天台宗・真言宗などと異なり、浄土真宗では特別な修行を必要としません。阿弥陀仏の願いを信じ、お念仏(「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」)を称えながら、日々の生活の中で仏さまの教えにふれていくことを大切にします。

そのため、本堂は僧侶が出仕するスペースよりも参拝者がお参りするスペースが広い構造になっており、これはお寺が「僧の修業の場」ではなく、「門徒さんが仏さまの教えを聞く場、聞法の道場」だと考える浄土真宗の大きな特徴の一つです。

真宗大谷派とは

真宗大谷派は、浄土真宗の宗派の一つで、京都にある東本願寺を本山としています。

浄土真宗にはいくつかの宗派がありますが、大きな違いのひとつは「仏さまの教えをどのように聞き、どう受け止めるか」という点です。真宗大谷派では、単にお念仏を称えるだけでなく、「聞法(もんぽう)」——つまり、「仏さまの教えを聞くこと」をとても大切にしています。私たちは日々の中で迷いや悩みを抱えながら生きていますが、その迷いや自分自身のあり方を問い直し、仏さまの願いに気づくことが大切だと考えています。

また、真宗大谷派のお寺は、お参りする場所であるだけでなく、地域の人々が集い、つながる場でもあります。法話会や座談会などを通じて、日常の悩みや喜びを語り合いながら、仏さまの教えにふれていきます。お寺が「生きることをともに考え、支え合う場」となることを願い、活動を続けています。

「お念仏の教えを通して、どんな人も等しく支えられている」——そのことを感じながら、共に生きる社会を目指して歩んでいく。それが、真宗大谷派のあり方です。

若院挨拶

白藤 真昭

このたびは、当寺院のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

お寺というと、「お葬式や法事のときに行く場所」というイメージがあるかもしれません。しかし、本来お寺は、どなたでも気軽に訪れ、仏さまの教えにふれたり、日々の悩みを相談したりできる場所です。

私たちが生きる中で、喜びや楽しさがある一方で、悩みや迷い、不安に出会うこともあります。そんなとき、仏さまの教えを通して、改めて自分自身を見つめたり、安心して生きる道を考えたりすることができるのが、お寺の役割のひとつです。

このホームページでは、お寺の行事や活動のご案内はもちろん、浄土真宗や真宗大谷派の教えについてもご紹介しています。お寺をもっと身近に感じていただき、気軽に足を運んでいただければ幸いです。

ご縁がありましたら、どうぞお気軽に長善寺にお立ち寄りください。

長善寺若院 白藤 真昭

境内案内

本堂

ほんどう

本堂とは寺院の中心的な存在で、

信仰の場として重要な役割を果たしています。

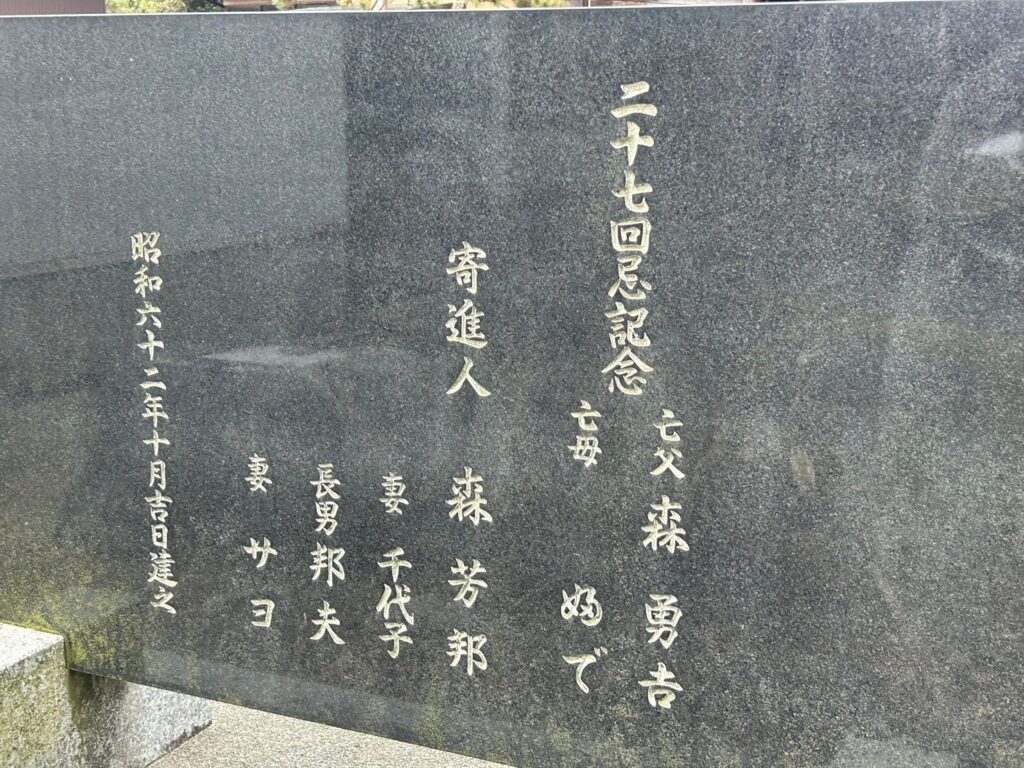

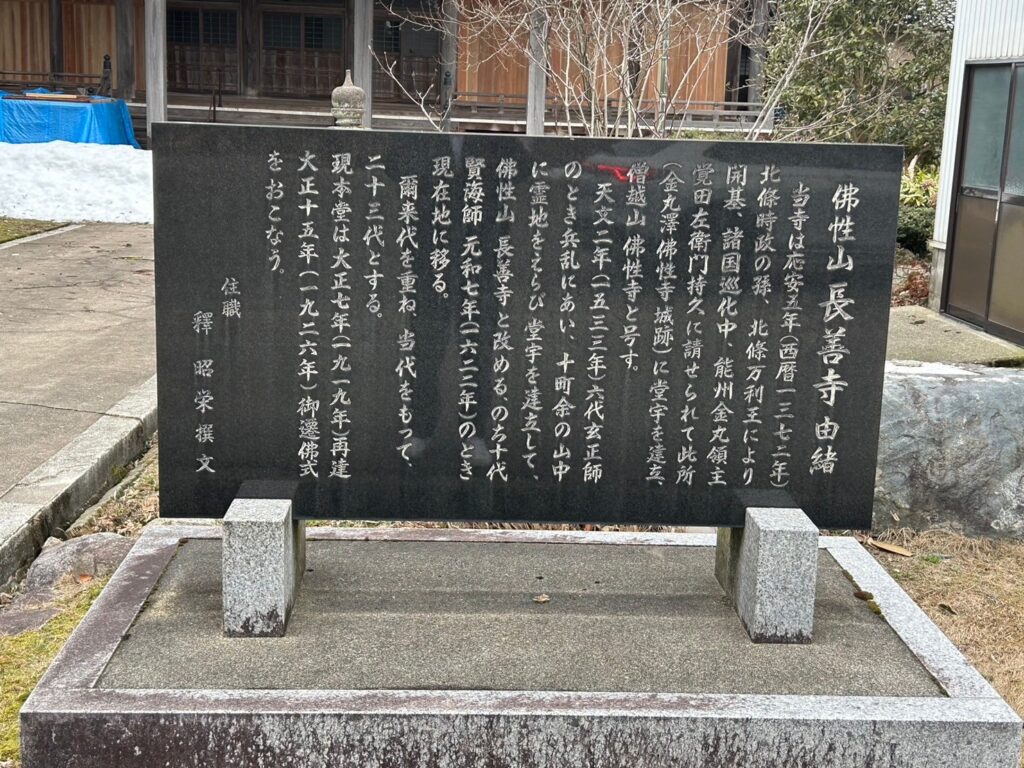

石碑

せきひ

石碑とは石に文字や絵を刻み記念や記録として残したものです。

鐘楼

しょうろう

鐘楼とは、鐘を吊るして鳴らすための建物のことです。